1. 木管楽器

(訳注:この節では、木管楽器の音色を「甘い」「乾いた」などの言葉で説明しています。一方で原語のニュアンスを日本語の単語で完全に表すことはほとんど不可能なので、この節に限り、『鼻にかかったような(nasal)』のように底本に使われた英語を併記します)

弦楽器の場合には、奏者の数こそ異なれ弦楽パートの数は5つ(第一ヴァイオリン~コントラバス)で固定でした。しかし木管楽器の場合には、必要なパート数と音量に応じて作曲家が楽器数を指定できます。一般に、二管編成(各木管楽器2つずつ)、三管編成(同3つずつ)、四管編成(同4つずつ)に分類されます(表参照)。

木管楽器には持ち替えというものがありますが、原則として、第一フルート、第一オーボエ、第一クラリネット、第一ファゴットが楽器を持ち替えることはありません。彼らは重要な声部を演奏する役割なので、色々なマウスピースを吹き替えるのは望ましくないのです。ピッコロ、アルトフルート、イングリッシュホルン、小クラリネット、バスクラリネット、コントラファゴットのパートは各グループの第二、第三奏者が演奏します。持ち替える楽器ごとの特性の違いについても彼らの方がよく知っています。

| 二管編成 | 三管編成 | 四管編成 |

| (II-ピッコロ) | (III-ピッコロ) | 1 ピッコロ (IV) |

| 2 フルート I, II. | 3 フルート I, II, III. | 3 フルート I, II, III. |

| (II-アルトフルート) | (III-アルトフルート) | |

| 2 オーボエ I, II. | 2 オーボエ I, II. | 3 オーボエ I, II, III |

| (II-イングリッシュホルン) | 1 イングリッシュホルン (III) | 1 イングリッシュホルン (IV) |

| (II-小クラリネット) | (II-小クラリネット) | |

| 2 クラリネット I, II. | 3 クラリネット I, II, III. | 3 クラリネット I, II, III. |

| (II-バスクラリネット) | (III-バスクラリネット) | 1 バスクラリネット (IV) |

| 2 ファゴット I, II. | 2 ファゴット I, II. | 3 ファゴット I, II, III. |

| 1 コントラファゴット (III) | 1 コントラファゴット (IV) |

アラビア数字(1,2,…)は各楽器の奏者の数、ローマ数字(I, II, …)は演奏する声部を示す。カッコ書きの楽器は、奏者を追加することなく楽器の持ち替えによって演奏されるものである。

訳注;原著ではアルトフルートは「バスフルート」となっています。ただし、A. Brick氏による補足によれば、「今日のいわゆるバスフルートはRKの時代にまだ開発されていません。RKが意味しているのはC管フルートより低い音のフルートで、おそらく今日の感性ではアルトフルートがそれに近いだろう」とのことなので書き換えました。本文も同様に書き換えています。

二管編成では、これをベースとしてピッコロに専属奏者を割り当てる変則編成が良く見られます。三管編成とか四管編成では、各グループの奏者数を変えないままピッコロ2人とかイングリッシュホルン二人という例もあります。

注:大曲(オラトリオ、オペラ、交響曲など)で二管編成を使う場合には、エキストラを加えることもあります。そういう場合、これらエキストラには専用の奏者がつきます(必要なのが短時間だとしても)。Meyerbeerはエキストラをよく用いましたが、一方で例えばGlinkaはエキストラによって奏者が増えないように気を使っていたようです(使用例としてはRousslanのイングリッシュホルンがあります)。ワーグナーは曲によっていろいろな編成を使いわけています(二管編成:Tannhauser、三管編成:Tristan、四管編成:The Ring、等)。

注2:私の作品で四管編成を使っているのはMladaだけです。また、Ivan the Terrible, Sadko, The legend of Tsar Saltan, The Legend of the Invisible City of Kitesh, The Golden Cockerelは三管編成となっています。そのほかの作品ではエキストラを加えたりしつつも二管編成になっています。Christmas Eveでは中間的な編成として、2オーボエ、2ファゴット、3フルート、3クラリネットを使用しています。

セクションを構成する楽器について考えてみると、弦楽器群は音色が似ていて音域が異なる楽器で構成されているものでした。特に音色については楽器や音域による変化はほんのわずかで、聴き分けるのも容易ではないでしょう。一方で木管楽器の場合は音色の違いが顕著で、楽器ごとに音色が違うばかりか、同じ楽器でも音域によって音色が変わります。また基本的に木管楽器は弦楽器ほど柔軟ではありません。木管楽器は弦楽器ほどの持続力もパワーもないですし、音量表現にしても、弦楽器ほど自由には変化させられません。

ここで、それぞれの木管楽器について、「最大表現音域(scope of greatest expression)」を定義しようと思います。これはつまり、それぞれの楽器で最も多くの音量表現(フォルテ、ピアノ、クレシェンド、ディミヌエンド、スフォルツァンド、モレンド等)が可能な音域、言い換えれば「最も表現に富む音域」のことです。この音域外では、木管楽器は音量表現ではなくて各楽器の持つ豊かな色彩感に注目するのがいいでしょう。ちなみに、最大表現音域という言葉を使うのは私が初めてだと思います。ただしこの概念はピッコロとコントラファゴットには当てはめません。これらの楽器はオーケストラの中でも両極端の音域に位置しており、色彩感には溢れていますが表現力には乏しい楽器だと言えるからです。

基本的な木管楽器、つまりフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットの4つについては、基本的に同じくらいのパワーを持っていると言えます。しかし、補助楽器であるピッコロ、アルトフルート、イングリッシュホルン、小クラリネット、バスクラリネット、コントラファゴットはこの限りでないので注意しましょう。どの木管楽器も、それぞれ低音、中音、高音、超高音の4つの声区に分けて考えるのが便利です。声区ごとに、音質にもそのパワーにもかなりの違いがあります。もちろん、厳密にどの音から次の声区に変わるかを決めるのはかなり難しく、実際には連続的に変化していくものです。ですので、ある声区の音から別の声区へ連続的に移っていくようなフレーズで違いを聴き分けるのはほとんど無理な話です。しかし、ある声区から別の声区へジャンプするような場合には、パワーと音質の違いがはっきりと現れます。

また音色という意味では、木管楽器は大きく2つのカテゴリーに分けることができます。

A) 鼻にかかったような音色で暗い響き(nasal quality and dark resonance)の楽器:オーボエとファゴット(それぞれの同族楽器であるイングリッシュホルンとコントラファゴットも同じ)

B) 胸声のような音質と明るい音色(“chest-voice”quality and bright tone):フルートとクラリネット(同じようにピッコロ、アルトフルート、小クラリネット、バスクラリネットもB)

上記A, Bにはあまりにシンプルな言葉で特徴を示していますが、ここで簡易的に示した特徴的な音色や響き方というのは、中音域と高音域ではっきりと聴きとることができます。それが低音に行くと、オーボエとファゴットの場合は太くて荒々しい音(thick and rough)になります。ただしそれでも鼻にかかったような音色(nasal)は残っています。超高音では甲高く、硬質な乾いた音(shrill, hard and dry)となります。フルートとクラリネットは中高音域では透明感のある響き(clear resonance)ですが、低音域ではなんとなく暗くて鼻にかかったような音(something nasal and dark)に変わります。また超高音ではつんざくような音色(somewhat piercing)になります。

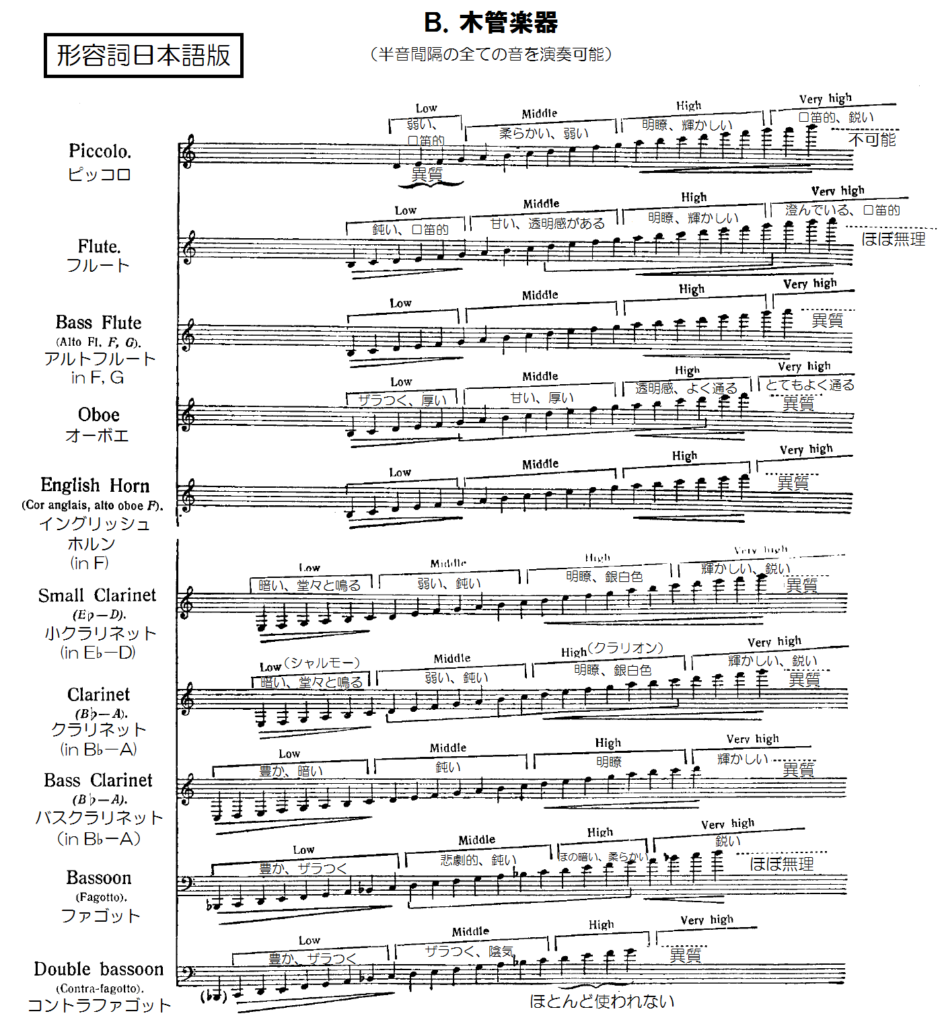

それではここで各楽器の音域を見てみましょう。

注:図には各声区の大体の音域を書き込んであります。各声区の最高音と次の声区の最低音が重なっていますが、これは声区の区切りがあいまいなためです。とりあえずフルートとオーボエはG(ソ)、クラリネットとファゴットはC(ド)で声区が切り替わると覚えておきましょう。この図において、超高音域は実際に使用可能な音のみ記載しています。ここに書かれているより高い音はほとんど出せないか、出せたとしても音楽的になりません。とはいえ木管楽器の最高音というものは楽器の良し悪しや唇の使い方に依存するものなので、厳密にこれと言い切れるわけではありません。クレッシェンドやディミヌエンドに似た記号(<>)はこの音域に従ってクレッシェンドやディミヌエンドをかけるように指示しているわけではなく、音色の変化に伴って音量が変化していく様子を図示したものです。最大表現音域は音の下側にカッコ記号([を横向きにしたもの)で示してあります。ピッコロとコントラファゴットを除き、同族楽器の最大表現音域は基本楽器と変わりません。

注2:音色を言葉で表すのは簡単ではありません。視覚や触覚、さらには味覚に関わる言葉まで使って表現しなければなりませんから。しかし本来他の五感に関わる言葉であっても、そういう表現は例えとしては妥当なものだと思います。ただ大体の場合、そうやって他の感覚から借りてきた言葉というのは、音にそのまま当てはめるのには単純すぎるものになります。というわけで、私がpiercing(突き刺すような), shrill(鋭い), dry(乾いた)などといった時には、芸術的な意味合いでそれらしいということであって、元々の意味にそのままそぐうようなものではありません。ちなみに楽器音の中でも音楽的な意味を全く持たない音については、私は「使い物にならない音」として分類します。そうした例外を除けば、オーケストラの音色はどれも優れた芸術性を備えていると考えて良いでしょう。もちろん、美しい音色が音楽の全てではなく、時には美しさから逸脱することも必要です。