多声部に渡る和声

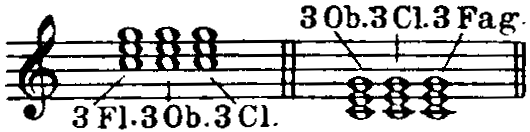

5から8パートにも及ぶ和声を書く場合には、これらの声部が独立したものであれ和声骨格の一部であれ、木管によるオクターブ重複を扱うことになります。多声の場合でも、これまで述べてきた原則に従うべきでしょう。第五声部以降は真の和声(4声体)をオクターブでなぞっているにすぎませんので、その音域に応じた楽器を選択します。交叉法や囲い込み法も使うことができます。

COMMENT:

1. 実際には、和音が密になって音間隔が狭くなっていくにつれて「楽器にとって最良の音域を使う」を使うということの重要性は薄くなっていきます。これは、聴き手が各声部を聴き分けるというよりは一つのまとまった音として音を聴くようになるためです。

2. RKは触れていませんが、このような「追加声部」を扱う方法はもう一つあることを強調しておきましょう。私はそれを「擬似対位法 (pseudo-counterpoint)」と呼んでおり、非常によく用いられる手法です。この手法では、四声は通常通りに書きますが、その四声部の隙間を残りの木管楽器でより自由に埋めます(その楽器にとって自然な音域を使うことはいうまでもありません)。このようにして追加された声部はある基本声部の忠実な重複ではなく、むしろ色々な声部のあちこちから音をつまんできたようなものになるでしょう。このような重複では、その追加声部の進行が良好でさえあればよく、取り扱いに注意の必要な音を無駄に重複することなく和音をより密なものにできます。

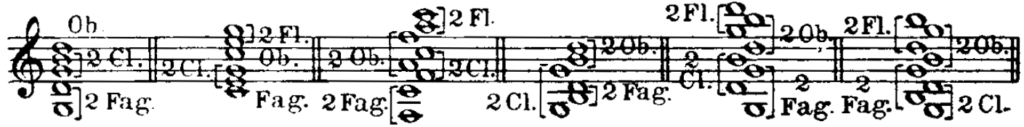

A.二管編成(密集配置)

解離配置で多声の和音を書くのはよくありません。これは重複によって密集配置と解離配置が混在してしまうためです。

COMMENT:

1. これまで何度も述べてきたことですが、和声的な背景として「均一な」和音を書くことが目的であるならば、木管ではどんなときも密集配置が最良といえます。2つの音の間隔が広くなればなるほど、別々の音色として聴こえやすくなります。これはこれでおもしろい「特殊効果」を狙うことができますが、音が溶け合うことは決してありません。

2. ファゴットについてはもう少し補足が必要でしょう。木管の和声においてファゴットには大きく2つの役割があり、オーケストレーションにあたってはそのどちらの役割が必要なのかを明確にしなければなりません。まず1つめはファゴットの通常の役割ですが、ベースラインを奏でることです。この場合、上三声とはやや広めの距離を取り、ユニゾンあるいはオクターブで重複されることが多くなります。しかしバスが平均として上三声より一オクターブ以上離れている場合には、隙間の真ん中あたりを例え部分的にでも他の楽器で埋めるのが望ましくなります。これにはよくホルンが用いられます。次に2つめの使い方、つまりファゴットをベースライン以外に置く場合についてですが、この場合は単に木管の和声を中音域で埋めるための単なる追加声部として扱います。

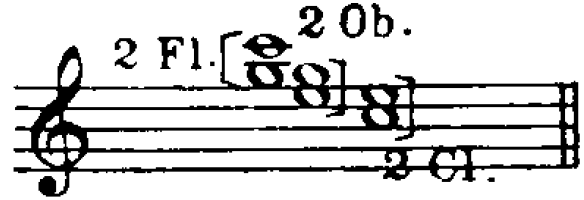

注:ただし上声部2つ(上の例ならばフルート)がメロディを担っている場合は、大抵この配置が使われます。これについてはすでに述べたとおりです。

COMMENT:「メロディを担っている場合」というのは、より広く「上二声部が他とは溶け合わずにもっと前に出た音として聴こえてほしい場合」という意味に捉えましょう。

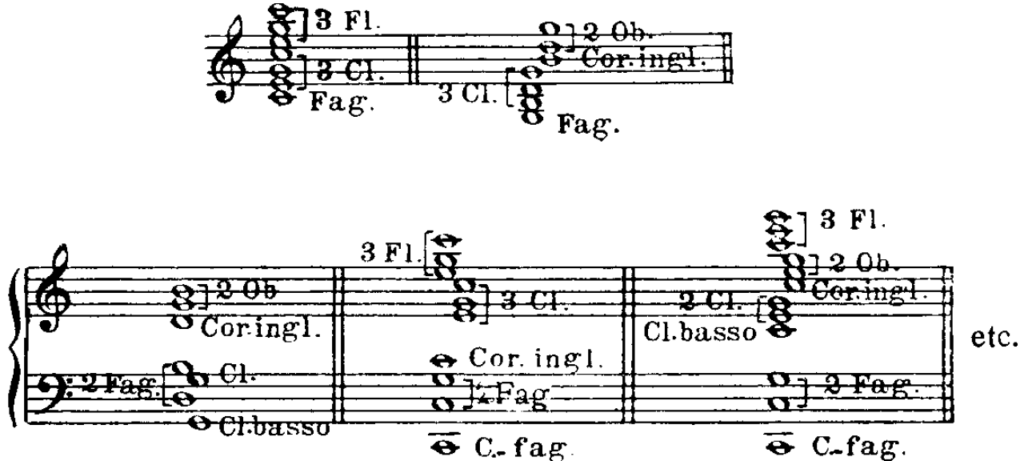

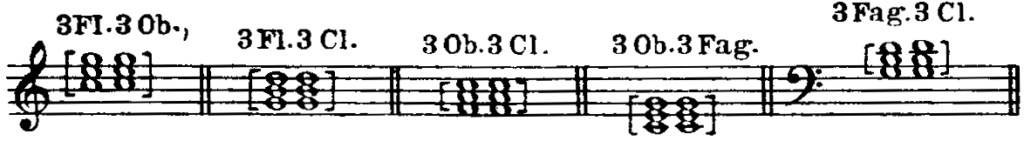

B.三管編成

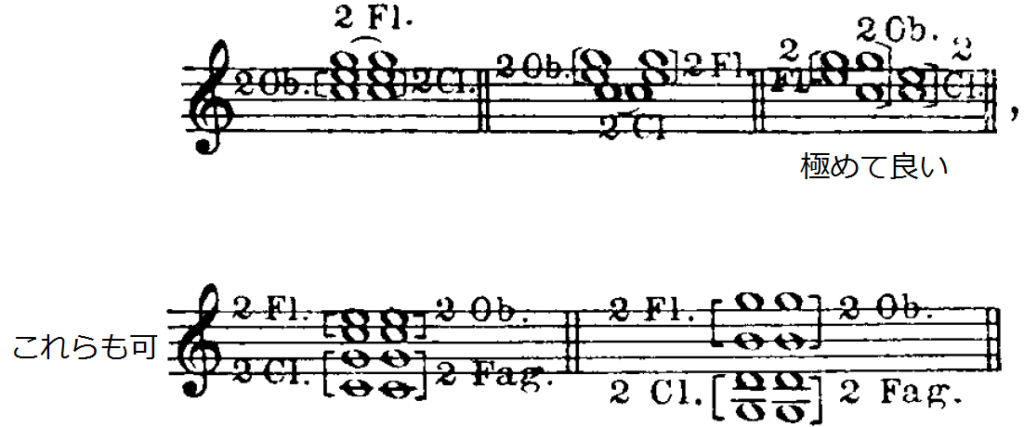

密集配置の3声を二種類の楽器でオクターブ重複する場合には、堆積法が最も優れています。交叉法では楽器の自然な音域順に反したオクターブ重複ができてしまうため、あまり良くありません。

重複による音色の混合

A. 二管編成

二管編成では、可能な限り音色を混合するというのは良いアイディアです。

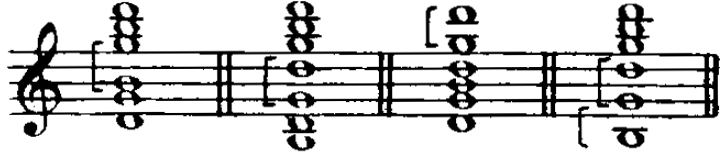

4声の場合は次のような古典的な重ね方を使うことができます。

この場合、フルートの高音Cはかなり強いのに対し、オーボエのGとEは第二フルートと第一クラリネットで重複されたことによって柔らかい音色になっています。また第二クラリネットのC (重複なし) は他の音に比べて弱い音となります。ともあれ、外声2つは重複がないために薄く弱い音で、内声は厚く強い音になっていると押さえておきましょう。

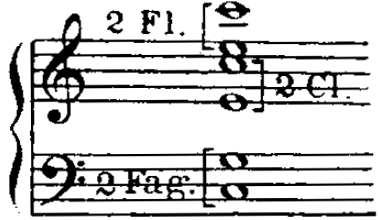

B. 三管編成

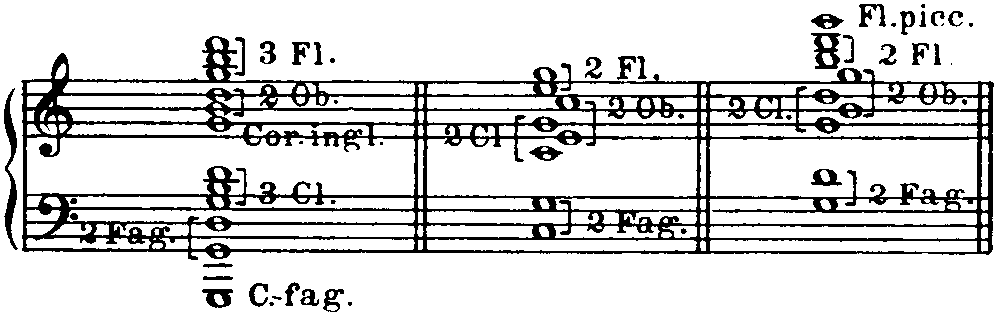

三管編成では、完全にバランスの取れた混合音色の三和音を作ることができます。

3種の混合さえ可能でしょう。

その他補足

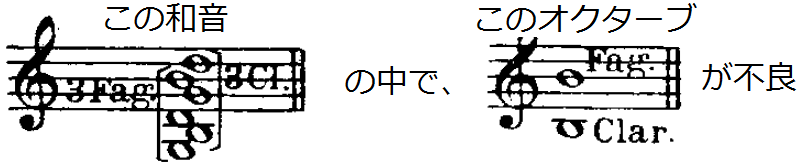

1. 古典的には密集配置において内声に隙間があってもある程度許容されてきましたが、今日ではこれを良しとしません。

このように隙間が空いてしまうと、特にフォルテのパッセージにおいて悪影響が出ます。このため、解離配置(つまりそもそも音と音の間が広い和音)は、使うことはあっても稀で、しかも弱奏のパッセージにのみ使います。

COMMENT: これは重要なポイントになります。弱音ではこのように音間隔を広くとることによって良い効果が得られることもありますが、強奏ではどうやっても薄い音になってしまい、うまくいきません。

2. 基本的に、和音がいくつもの声部で幅広い音域に渡っている場合、各声部は自然倍音列に従って配置します。つまり、低音部では間隔を広く(オクターブ及び6度)、中音域ではやや狭く(4度と5度)、高音部ではさらに狭く(2度または3度)取ります。

COMMENT: この基本的な音響理論に基づく規則は、木管に限らず当てはまるものです。

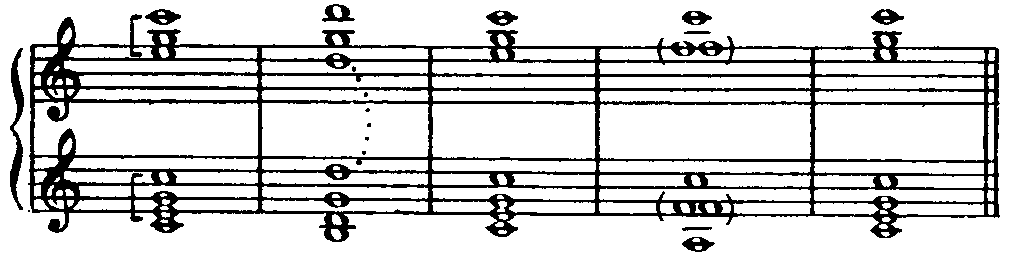

3. 多くの場合、各声部を正しく進行させるためには、どこかの声部が一時的にどこかと重複しなければなりません。このような場合は音のバランスが少し崩れることになりますが、これは聴感上受け入れられ、各声部が正しく進行していれば安心して聴いていられます。次の例がわかりやすいでしょう。

この例では、上三声とその一オクターブ下のパートが近いために2小節目でDが重複しています。また4小節目では上下それぞれでFのユニゾンができています。

4. 和声の基礎骨格(本質的には4声体)が木管だけで構成されることはまずありません。よくあるのは声部の一つを弦(arcoでもpizz.でも)に任せることです。中でも、重要度の高い上三声を木管楽器に演奏させておいてバス声部を別の楽器群に割り振るのが最も多くなります。この時、さらに一番上の声部まで弦楽器に割り振ることもできますが、この場合木管楽器は中間の2声部を賄うことしかできなくなります。また、上三声部を全て木管で演奏する場合、この三声はそれだけで(バス声部の助けなしで)完結していなければなりません。こうすることで、空虚4度、空虚5度が予防できます。木管楽器が中間の2声部だけを担当する場合でも、木管はそれだけである程度完結しているのが望ましいです。そのためこの場合の木管の2声は、二度、七度、三度、六度にとるのが良いでしょう。

COMMENT: RKがここで述べているのは重要な規則だと言えるでしょう。つまり、それぞれの音色群による和声はその音色群だけで完結していなければならないのです。わずかに例外があるとはいえ、ある楽器群による和音が不完全になってしまっているところを別の楽器群で補うことはできません。したところで、「同じ距離感」の音として聴こえてくることはありません。

これまで、単一あるいは混合音色をどう扱うかということも含めて、木管でどのように和声を構築するかを説明してきました。これらの議論はどれも、スタッカートでどんどん移ろいゆく和音に対しても、長く伸ばす和音に対しても同じように成り立つものです。一方、休符でしっかり区切られた短い和音の場合、和音の配置や音色の混ぜ合わせ方といったものは聴感上それほど重要ではなくなります。また、各声部がどう進行しているかについてもその重要性が下がります。従ってそのような場合、音色には無数の組み合わせがあり、またあらゆる重複の仕方や和音の書き方がありうることになりますので、個々のケースをここで議論することは不可能かつ無意味です。本節のここまでの目標は、木管の扱いにおける基本原則を示すことでした。一度これらの基本原則に習熟してしまえば、フルスコアを読んだり実際の演奏を聴いたりして勉強することで、あるやり方をどのタイミングで使うべきか、そしてどこで切り替えるか、というようなことを容易に理解できるでしょう。一般に、オーケストラを書いてみようと思う学習者には次の注意を守って木管の和声を書いてみることをお勧めします。1)楽器の自然な音域順を守る、2) それぞれの和音においてどの声部も平等にする、つまりどの声部も完全に重複しているかあるいは全く重複していないかの状態にする(ただし正しい進行の結果生じた一時的な重複は問題ない)、3) 交叉法と囲い込み法を積極的に使う、4)密集配置にする。

木管による和声の例

a) 木管だけで独立して和声を作る例

No. 105. Christmas Eve, 148: Cl., 2 Fag.

No. 106. Christmas Eve, 冒頭: Ob., Cl., Fag. (交叉法)

Snegourotchka, 16: 2 Cl., Fag.

Snegourotchka, 79, 5小節目: 2 Ob., 2 Fag. (No. 136も参照のこと)

*No. 107. Snegourotchka, 197: Picc., 2 Fl. (tremolando)

No. 108. Snegourotchka, 204: 2 Fl., 2 Ob. (高音域)

No. 109. Scheherazade, 冒頭: 全木管が別の音を奏でる

*Russian Easter Fete, A: 3 Fl. (tremolando) (No. 176も参照のこと)

*Tsar Saltan, 45: Ob., 2 Fag.

No. 110. Tsar Saltan, 115の前: 混合音色

No. 111. Tsar Saltan, 115及びその他の同じパッセージ: 三管編成による非常に甘い音色

Tsar Saltan, 177: 2 Ob., 2 Fag.

Sadko (交響的絵画), 9: Ob., 2 Cl., Fag.

*Sadko (オペラ), 4: Eng. horn, 2 Cl.

Sadko (オペラ), 5の前: 全木管

No. 112. Sadko 72: 3声の和声。単一音色及び混合音色

*No. 113. The Tsar’s Bride, 126: 全木管

*No. 114. Legend of Kitesh, 90の前: 囲い込み(第一オーボエは高音域)

No. 115. Legend of Kitesh, 161の前: 木管と金管が交互に

No. 116. Legend of Kitesh, 167: オーボエ以外の全木管。コーラスも参加。

Legend of Kitesh, 269: Fl., Cl., Fag.

*The Golden Cockerel, 125: 多くの木管が参加。4声の和声(No. 271も参照のこと)

The Golden Cockerel, 218: Ob., Eng. horn, Fag., C-fag. (No. 254も参照のこと)

No. 117. The Golden Cockerel, 236の前: 混合音色。2 Fag. がバスを成す。

b) 木管が和声の骨格を構築する例(ホルンが参加する例もある)

The May Night, 第三幕L: 2 Fag., Eng. horn (No. 18も参照のこと)

Antar, 68: 3 Fl.

Snegourotchka, 20: 2 Cl. 高音域

Snegourotchka, 50の前: 2 Ob., 2 Fag.

Snegourotchka, 187: 2 Ob., 2 Fag.

Snegourotchka, 274: 2 Cl. 低音域 (No. 9も参照のこと)

Snegourotchka, 283: Fl., Eng. horn, Cl., Fag. (No. 26も参照のこと)

No. 118. Snegourotchka, 292: 解離配置の和声、及び声部の重複

No. 119. Snegourotchka, 318-319: 2 Fl.

Scheherazade, 第二楽章B: 2 Cl., Fag. (ホルンで持続音) (No. 1も参照のこと)

Christmas Eve, 1: 3 Cl.

Sadko, 1: Cl., Bass cl., Fag., C-fag.

No. 120. Sadko, 49: Ob., Cl., Horn, Fag.

Sadko, 99: 2 Cl. (No. 289, No. 290も参照のこと)

No. 121. Sadko, 144: Cl, Fag.

No. 122. Sadko, 195-196: 2 Cl., Bass cl.

The Tsar’s Bride, 80: Cl., Fag.

The Tsar’s Bride, 166: 動きのある和声。Fl., Cl. (No. 22も参照のこと)

Servilia, 59: Cl. (低音域), Fag.

*No. 123. Kashtchei the Immortal, 80: Ob., Fag. (ともに弱音器付き)

*No. 124. Legend of Kitesh, 52: Fl., Fag.

Legend of Kitesh, 55: Fl., Ob. (No. 197も参照のこと)

Legend of Kitesh, 68: Eng. horn, Fag., C-fag. (No. 199も参照のこと)

Legend of Kitesh, 118: 混合音色。2 Ob., Eng. horn, 3 Cl.

Legend of Kitesh, 136: 動きのある和声

Legend of Kitesh, 185の前: 3 Fl. (低音域), 2 Cl.

*No. 125. Legend of Kitesh, 223: Fl. Ob., Cl. (No. 31も参照のこと)

Legend of Kitesh, 247: 2 Cl., Bass cl.

Legend of Kitesh, 273: Eng. horn, 2 Cl., Bass cl., Fag.

*No. 126. Legend of Kitesh, 355: Eng. horn (弱音器付き), Cl., 2 Fag.

*No. 127. The Golden Cockerel, 3: Cl., Bass cl., Fag., C-fag.

The Golden Cockerel, 40-41: Bass cl., Fag.; Fl., Cl.; Cl., Bass cl.

*No. 128. The Golden Cockerel, 156: 動きのある和声。Fl., Cl.